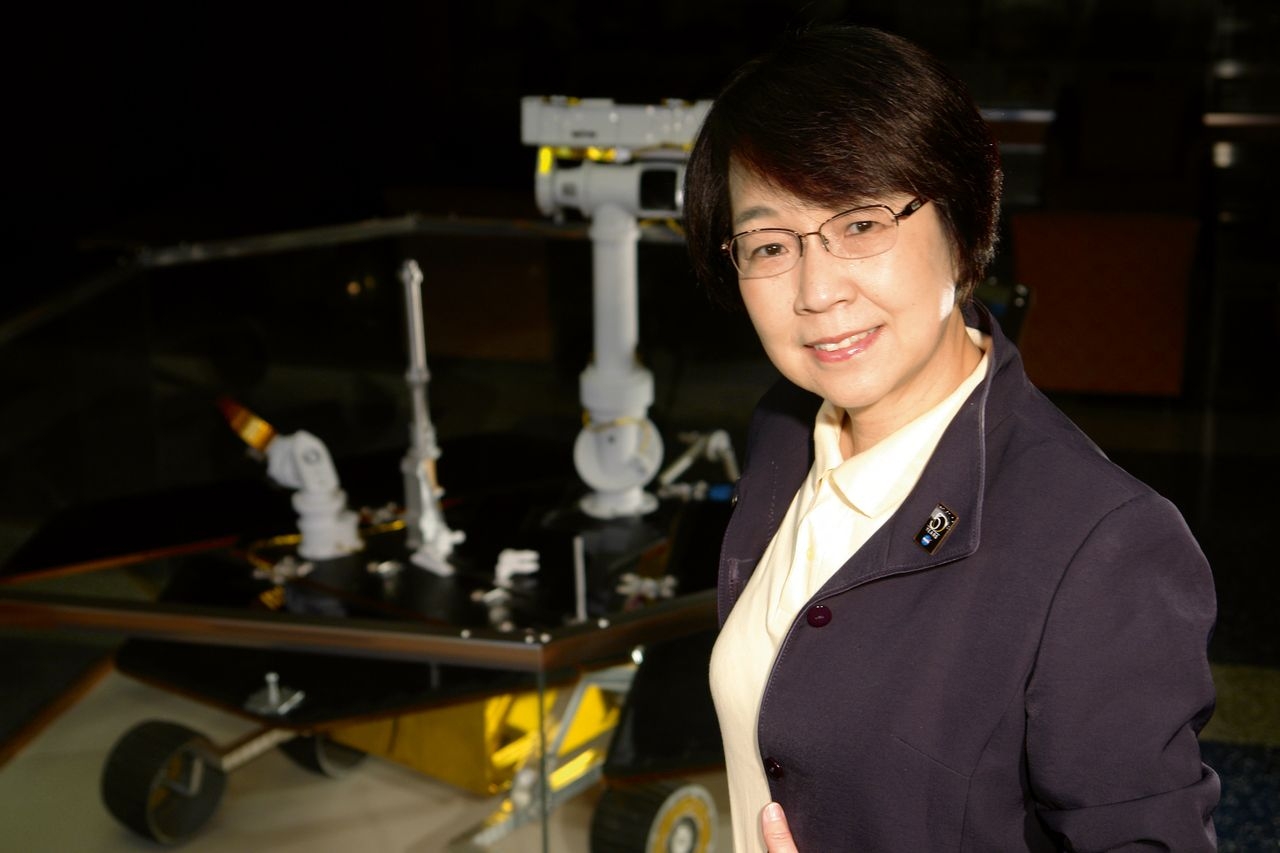

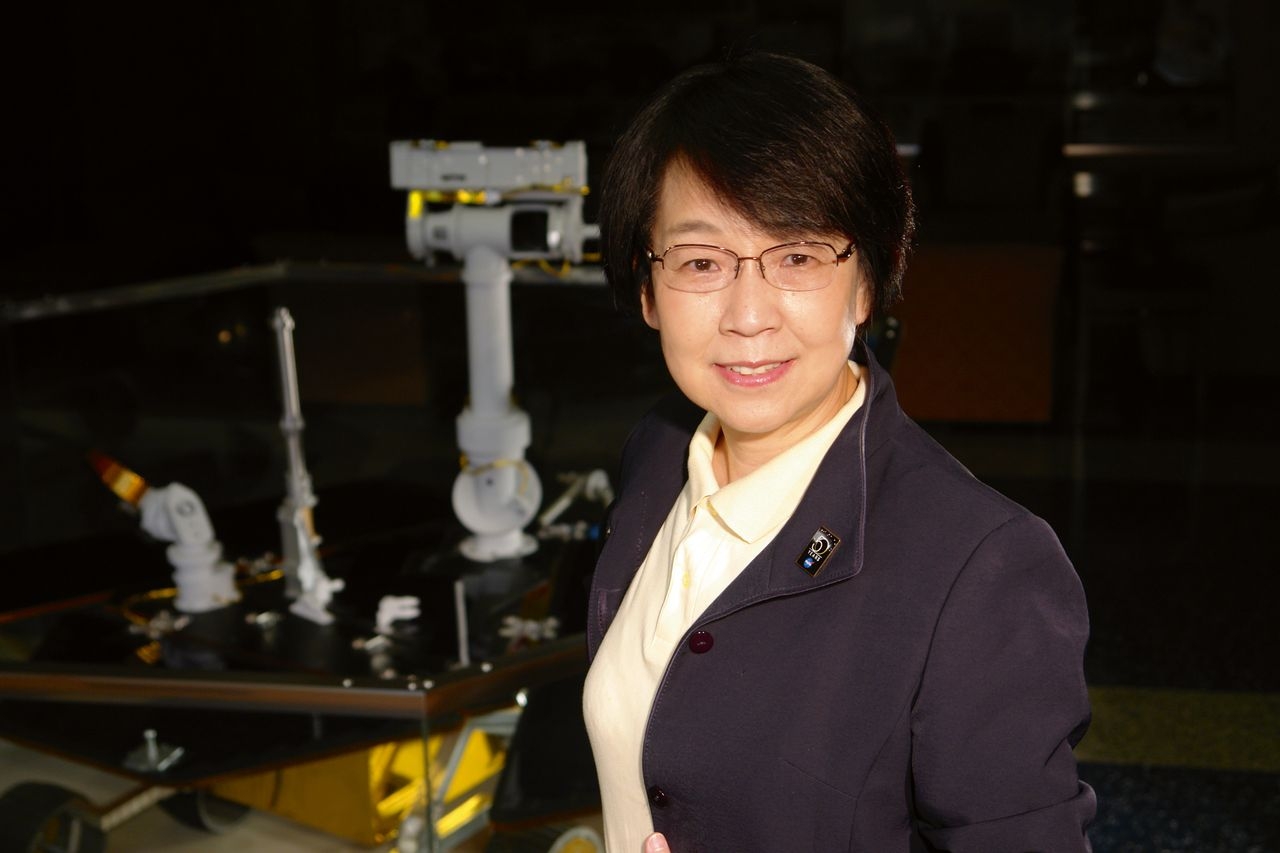

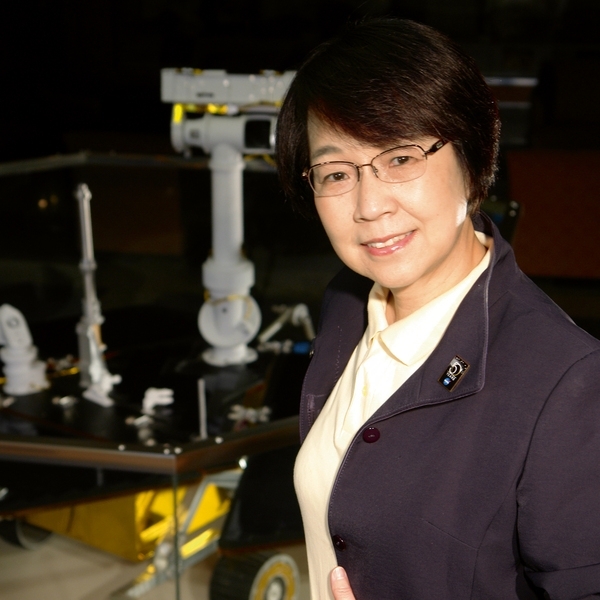

Alian Wang 王阿蓮 – 在火星上刻下中國的名字 – MOST SUCCESSFUL WOMEN 2010

在火星上刻下中國的名字

王阿蓮從小就希望成為科學家,對甚麼都很好奇,對甚麼都具有探索的欲望。生命是不能浪費的,工作就是要帶勁,假如不喜歡那麼就不會做好,一直不斷地有新奇的發現才促使她在這條道路上不斷地走下去。

對宇宙好奇

美國一位知名的學者曾經說過這樣一句話:「400 年後,現時的絕大多數人和事肯定將被遺忘,而 2004 年『精神號』和『機遇號』在火星登陸必將載入史冊,永遠為人們銘記。」2004 年初,美國火星登陸車「精神號」在火星表面成功著陸。王阿蓮所在小組的主要任務是通過登陸車在火星搜集到的照片和光譜,對火星的岩石礦物進行分析研究,尋找火星是否有生命存在的必需條件。她和她的同伴們首次找到了「火星上有水」的證據,2005 年王阿蓮和她的同伴們在《自然》雜誌發表研究報告,用火星登陸車資料分析證明,火星表面曾經存在過大量的液態水體。「此前,人類只在火星兩極觀測到水冰,在火星大片土地上從未發現過液態水存在的確鑿證據,而 2004 年登陸車的發現打開了通向火星及太陽系歷史的新大門。火星探測專案的終極目標就是探究宇宙的起源,生命的起源。」

冠以中國的名字

2006 年王阿蓮和華裔科學家李榮興博士共同申請在中國春節期間為「精神號」在古謝夫環形山地區研究的地標地物冠以中國名字,並且獲得批准。「當時按照約定,『精神號』登陸車從哥倫比亞山脈的哈斯本峰下來之後,自第 732 火星工作日之後一週內的勘測目標都可以用中國名字命名,但實際的命名活動持續了兩週,一直到精神號到達本壘高地。」那時的每一個時刻都代表著億萬華人的心,這是屬於全中國人的驕傲。阿蓮有著濃厚的中國情結,「之前在火星登陸車精神號走過的地方,用了許多美國的印第安族長名字來命名,後來法國科學家提出諸如用法國的『協和廣場、凱旋門、巴士底獄』命名,我就想為甚麼不能用具有中國背景的名稱來命名呢?」她特意製作了一個「盤古開天地」的動畫短片,作為提議的附註,很快順利通過,女媧、伏羲、泰山、堯、舜、禹、愚公⋯⋯30 個獨具中國特色的名字於 2006 年春節至元宵節期間鑲嵌在遙遠的火星。伴隨著阿蓮撰寫的每個名字背後的故事,更多的外國人瞭解到中國歷史文化的博大精深。「這些名字和對應的地標地物都存放在美國航空航天局的資料庫,以後任何一個科學家或航天愛好者要對這些資料作進一步分析或發表研究報告時,都要用到它們的中國名字。」每一位空間科學愛好者未來都可以在火星上找到屬於中國名字的地標,它們將被載入史冊。

堅持使理想成真

王阿蓮出生於知識分子家庭,外祖父為擁有教育和歷史兩個碩士學位,歸國後以大學教授終其一生。父親是歷史學家,母親則是經濟學教授,姐姐妹妹也都是經濟學家,而唯獨只有她成為了行星光譜物理學家。「我小時候就想當科學家,具體是哪個專業無所謂,只要是科學就行。」和新中國同齡的她經歷了特殊年代的各個時期,曾經上山下鄉最終得以回到學校讀書。

「我的人生有很多個偶然,學習光學就是其中之一。」若談到家庭影響,決不放棄深造的機會恐怕是最讓她得益。1982 年她獲得了北京大學的碩士學位,成為當時全國僅有的 200 多名科學碩士之一。「博士學位是在當時最好的法國雷射拉曼實驗室拿到的,靠的是半數的助學金加教中文的收入。」光學和光譜物理學是她所專學,地質礦物學曾是她所應用,然而只有到了美國聖路易士華盛頓大學開創太空雷射拉曼光譜學這一新方向時,阿蓮才得以將這些學科最終結合一起,從此開啟了她人生為之奮鬥終生的目標。「人生雖然是由很多偶然組成,但絕不輕易放棄理想是心想事成的根本。一路走來,最想感謝的是每一位老師和領路人。」十幾年工作於 NASA 和 ESA 的行星探索專案,她已是公認的國際一流行星光譜物理學家和火星科學家,然而達到這一高度之路確是十分崎嶇。中國血統,無美國空間科學的教育背景及人際關係,加上又是個女性,她面對的困難如山。用她過世的老闆兼導師的話說,王阿蓮的勇敢和對於認定目標的熱愛頗具征服力。1997 年開始論證「雅典娜」工程(即現火星登陸車)科學負載時,面對一屋子的噴氣動力試驗室的男性工程師們,一個瘦瘦的中國女性用�滲雜法文單詞的非標準英語就敢把自己的想法全說出來。這種勇敢來自母親的言傳身教,在她的家庭,女性與「弱者」從來不是同義詞。

對王阿蓮而言,能夠參加 NASA 火星登陸車科學家團隊是她一生最大的機遇和挑戰。且不說在上學或下鄉時連類似的夢都沒敢做過,就是當時全世界成千上萬的行星科學家又有多少人能抓著在火星上開車的機會呢?作為物理學家,火星和火星地質學是陌生的領域,處身於這個集合了歐美頂尖火星科學家的團隊更是充滿了挑戰。她的秘訣就是向所有的人學習,但不懼於講出自己的想法。「火星不同於地球,如果僅用地球地質學的眼光去看在火星上的新發現,許多是幾乎不可理解的。」得益於物理學背景和不拘泥於地球地質學的思維定式,通過對火星登陸車 6 年的操控和資料分析的勤奮努力,王阿蓮從一個對火星一知半解的門外人成長為卓有成績的火星科學家,也是火星登陸車科學家團隊幾篇重要研究報告的執筆人,因此她受歐洲空間局《地外火星》飛行項目的邀請並於 2007 年被美國航空航天局選中擔任該專案美方科學家。

Quote: 人生雖由很多偶然組成,但絕不輕易放棄理想是心想事成的根本。一路走來,最想感謝的是每一位老師和領路人。

著迷於火星,著迷於太空探索

對於王阿蓮來說,這份工作用上了她所有的激情。王阿蓮的職業生涯中有幾個世界首先,除了首先在火星上刻上中國的名字,還有首先提出了太空雷射拉曼光譜學應用原理及相關太空設備的概念設計,主導該項設備的發展研究。她還首先提出了用於太空中水和生命資訊探測的主動紅外光譜與紫外螢光成像相關探測理論。

在採訪中阿蓮笑言在內地與她同齡的人多半已經退休了,而她正處於事業的巔峰狀態。「幹這行很辛苦,但是我還是喜歡做,沒有那種內心的喜愛,是根本支持不下來的。」科學研究不僅僅是分析資料和撰寫論文。每一次的火星之旅都是對體力的煎熬,都必須按照火星自轉的週期(每火星日相當地球 24 小時 39 分 35 秒)調整,著陸初期連續幾個月下來,生理週期全都被打亂,心理上的壓力也接近極限。

「我希望中國科學家能加入國際行星科學探測俱樂部。」阿蓮的這句話是由她在幕前幕後的行為所支持的。2009 年於北京舉行的月球和地學科學研討會是首次將世界近年發射探月衛星的 4 個國家(日本、中國、印度、美國)的科學家聚集一堂的研討會。作為該會議的外方召集人,王阿蓮帶來了 8 位國際一流的月球和行星科學家和 16 項科學報告,而中國有 200 多位科學家與會。「為此我個人很有成就感,因為我們進行了實質性的學術交流,而且搭建了有潛能的科學合作管道。」正因為有了 2009 年的努力,2010 年 3 月有二十多位中國科學家赴美國參加了國際月球和行星科學大會年會。「為此我們邀請了整整 3 年,過去兩年因為種種原因沒有達成,但今年終於可以握上手。」探索宇宙是全人類的共同願望,絕非是一個國家能完成的事業。國際科學交流是必要條件,科學合作是大勢所趨。人類的事業大家一起做,尤其是科學,"By working together, we will learn more and learn faster." 這是阿蓮常對中國同行說的話。

王阿蓮曾為第四期《歐美同學會會刊》撰寫過一篇名為《說真話,辦實事》的文章。她寫到「所謂四十而不惑,是因為明白了再不可自欺欺人,再不可不動腦筋地隨大流,明白了要說真話,辦實事,要對得起中國的老百姓,要為國家和民族的進步做一份實在的貢獻。」十多年過去了,無論是科學研究還是搭建科學交流合作的橋樑,她始終秉承這個信念在前行,只是如今,她站到了更高的高度,具備了更寬的視野。